L’ancienne église Saint-André de Taxat-Senat dans l’Allier est décorée de peintures murales du XIVe siècle. Parmi elles, douze tableautins inscrits de part et d’autre de la baie axiale de l’absidiole nord évoquent à gauche le thème de la Nativité, à droite l’enfance de Jésus. Ils présentent d’intéressantes analogies avec les émaux du socle d’une statue de la Vierge constituant un reliquaire de Jeanne d’Evreux, épouse de Charles IV dernier des Capétiens.

Peintures murales du XIVe siècle – Absidiole nord de l’ancienne église Saint-André

Le royaume de France au début du XIVe siècle

Philippe le Bel est roi de France. Il assure la transition entre le XIIIe et le XIVe siècle. Dans l’illustration qui suit, il est assis sur le trône entouré des enfants royaux. A sa droite, Charles, Philippe et Isabelle épouse d’Edouard II roi d’Angleterre, à sa gauche le dauphin Louis puis le frère du roi. Ce sont les derniers des Capétiens car Charles IV, le dernier à monter sur le trône, meurt en 1328 sans héritier mâle.

Philippe VI, premier des Valois, va lui succéder.

Tout au long de ces années, un seul Bourbon : Louis 1er est seigneur puis duc de Bourbon à partir de 1327. Ambassadeur, chambrier, pair, il est un soutien constant du pouvoir royal y compris au cours des premières batailles de la guerre de Cent Ans.

Cette proximité lui permet de bien connaître, avec les vassaux qui l’accompagnent à Paris, le milieu royal et l’ambiance artistique de cette époque.

C’est l’époque des Rois Maudits objet de la suite de romans historiques de Maurice Druon.

L’art au début du XIVe siècle

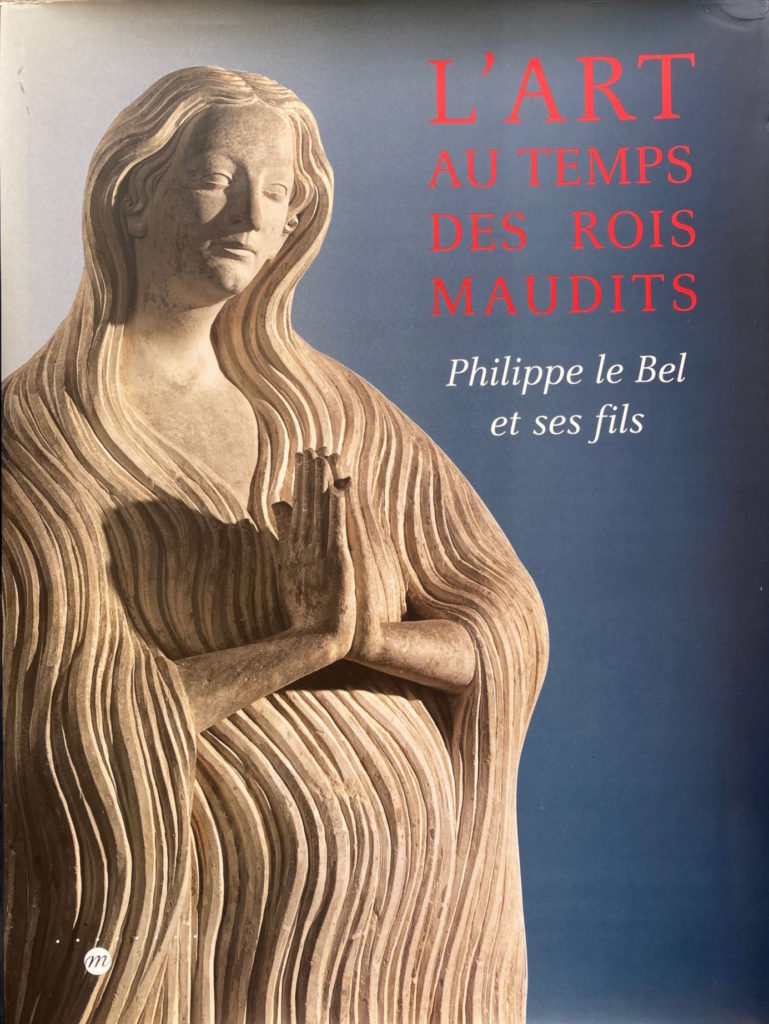

La fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, entre Saint-Louis et Charles V est moins connue et souvent moins appréciée sur le plan artistique. Elle a pourtant fait l’objet, en 1998, d’une exposition à Paris, au Grand Palais « L’art au temps des Rois Maudits – Philippe le Bel et ses fils ». Malheureusement, à cette date, les peintures murales de Taxat-Senat n’étaient pas connues en dehors du milieu Bourbonnais.

Sculpture de Marie-Madeleine enveloppée dans son épaisse chevelure – Eglise Notre-Dame d’ ECOUIS

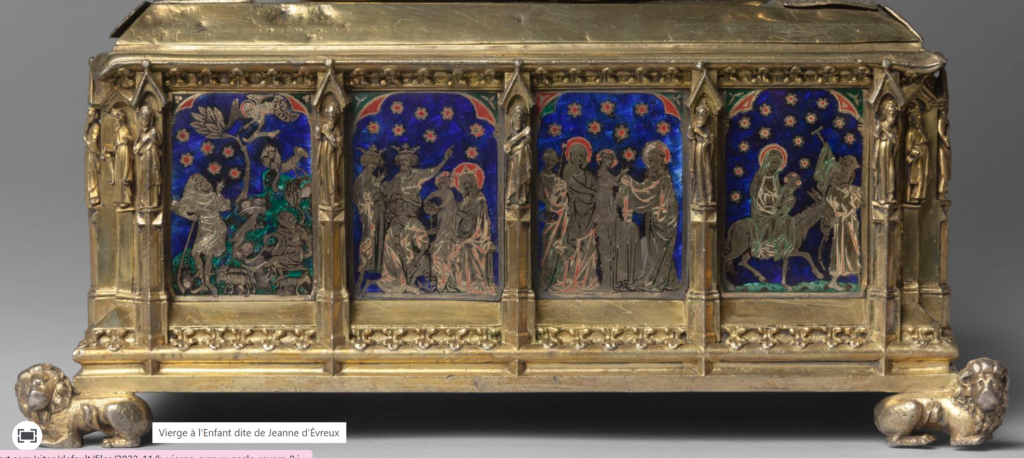

Parmi les œuvres exposées : sculptures, pièces d’orfèvrerie, enluminures, ivoires, … il en est une qui a retenu notre attention, le très beau reliquaire de Jeanne d’Evreux, offert par le roi Charles IV à sa jeune épouse, en 1324. On peut le voir au musée du Louvre.

Les peintures murales de Saint-André – Les émaux du reliquaire de Jeanne d’Evreux

Le socle du reliquaire est décoré de quatorze scénettes réalisées en émaux transparents. Ils constituent selon Madame Gaborit-Chopin commissaire général de l’exposition « l’un des monuments de l’émaillerie médiévale »

Nous vous proposons de comparer scène à scène le socle du reliquaire et les tableautins de Saint-André

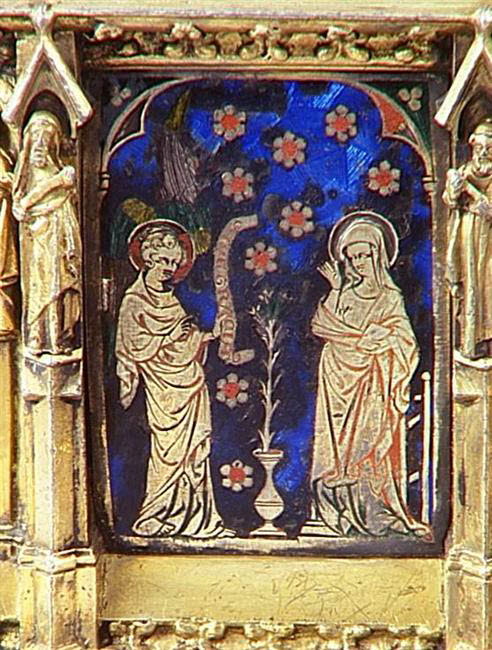

L’ANNONCIATION

Gabriel un phylactère dans la main gauche fait face à Marie.

Celle-ci, tête inclinée, salue de la main droite, un livre dans la main gauche.

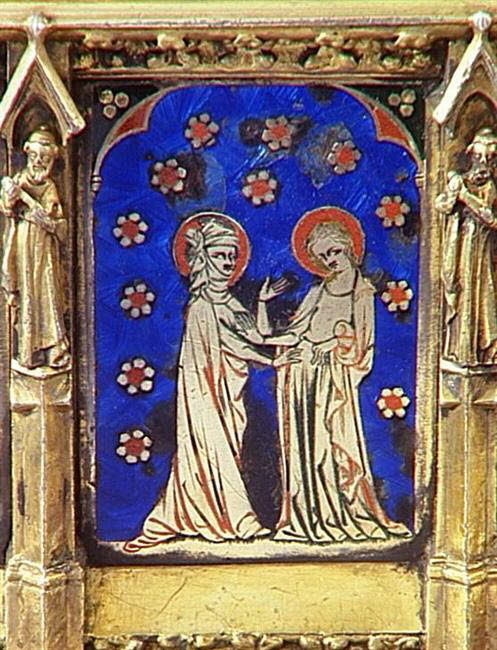

LA VISITATION

Dans un décor de fleurs, Marie et Elisabeth heureuses de l’annonce de cet évènement simultané.

LA NATIVITE

Marie allongée lange l’Enfant. En face d’elle, Joseph un bourdon à la main.

L’ANNONCE AUX BERGERS

L’ange sort d’une nuée, phylactère en main gauche, index droit pointé vers Marie et l’Enfant dans le cadre suivant. Deux bergers, l’un debout, l’autre assis jouant de la cornemuse. Moutons et fleurs.

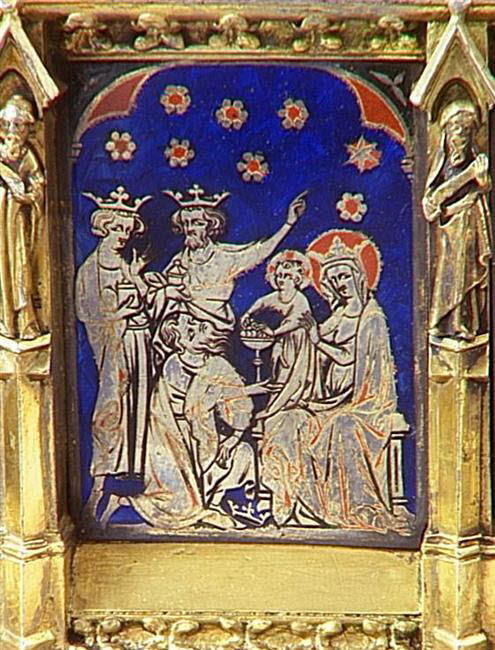

L’ADORATION DES MAGES

Les Mages, 2 couronnés, l’un doigt pointé vers l’étoile, le 3ème, genoux à terre, couronne à terre, apportent leurs cadeaux à Marie assise, l’Enfant sur les genoux.

Côté peinture, l’artiste a préféré découper la scène en deux tableautins. Les rois Mage sont à gauche, Marie et l’Enfant au centre avec à droite l’Annonce aux Bergers. Ainsi placés, le rôle central de Marie et de l’Enfant est magnifiquement mis en valeur.

Les peintures murales du pan sud de l’absidiole nord de Saint-André, trop dégradées, ne permettent pas de poursuivre la comparaison.

Côté reliquaire, les autres scénettes illustrent :

La présentation au Temple,

La fuite en Egypte,

Le Massacre des Innocents,

La Résurrection de Lazare,

La Trahison de Judas,

Le Portement de croix,

La Mise en croix,

La Résurrection,

La Descente aux limbes.

Conclusion

Les peintures murales de l’absidiole nord de l’ancienne église Saint-André de Taxat-Senat présentent une forte ressemblance avec les émaux qui décorent le reliquaire de Jeanne d’Evreux. On peut imaginer que des mains proches ont participé à leur réalisation, probablement à partir de modèles communs circulant à l’époque.

Cette ressemblance mérite un examen approfondi par des spécialistes. Ils pourraient compléter notre connaissance de l’édifice et inciter à une restauration de ces vestiges du passé.